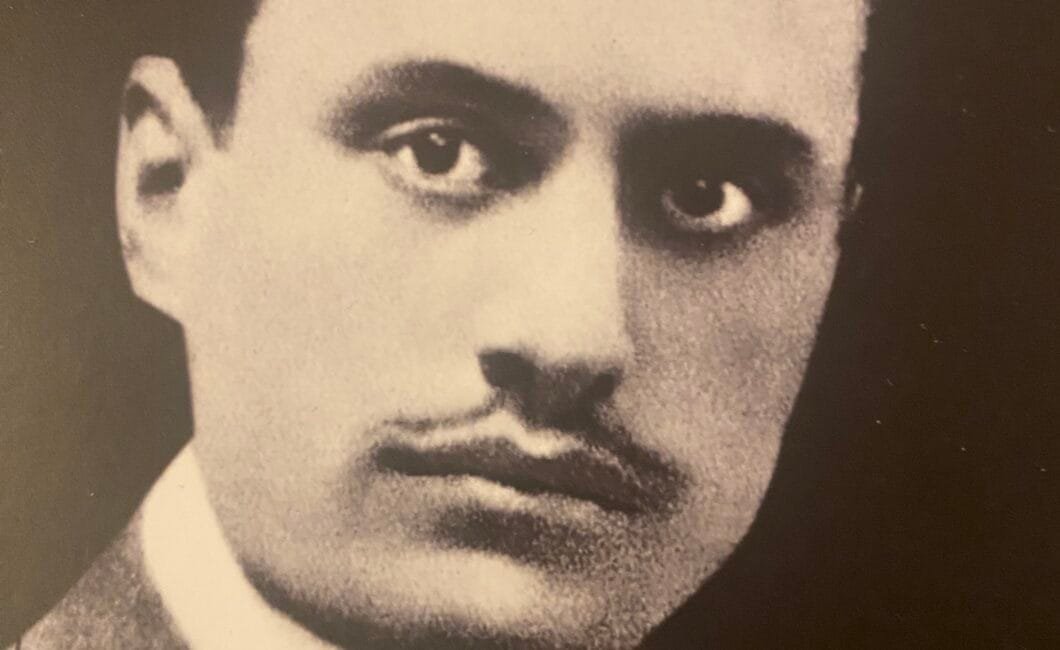

Benito come il leader rivoluzionario messicano Benito Juàrez, Amilcare come il patriota e anarchico Amilcare Cipriani e Andrea come Andrea Costa, leader del partito socialista. L’atmosfera è cupa e lo sguardo in macchina è costante, energico, muscolare. La sagoma del leader si muove all’interno di un teatro scuro, con gli Arditi pronti a compiere l’atto di fede. Di lì a breve la maschera del fascismo, potremmo dire del mussolinismo, sarà pronta a conquistare il quadro, in gioco tra storia e romanzo.

M – il figlio del secolo, per la regia dell’inglese Joe Wright e con la sceneggiatura di Stefano Bises e Davide Serino, è una serie tv di otto episodi dal ritmo incessante, che racconta la parabola di Benito Mussolini, dalla nascita dei Fasci di combattimento il 23 marzo 1919 in una sala affittata, a Milano, a Piazza San Sepolcro al primo atto della dittatura dopo la morte dell’onorevole socialista Giacomo Matteotti, a cavallo tra giugno 1924 e gennaio 1925.

Iniziamo col dire che l’opera, tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, che ha collaborato alla stesura della sceneggiatura, non ha come primo obiettivo quello di rinfoltire nozionisticamente la linea storica, la parabola del dittatore viceversa si concentra su ciò che Mussolini ha utilizzato per raggiungere il potere e mettere sotto scacco un’intera nazione. In questo senso la serie, utilizzando un linguaggio “carsico”, che andremo ad analizzare, punta su alcuni nuclei tematici estetici: l’immagine, il gesto e lo spazio.

Questa immagine mussoliniana, anche prendendo spunto dalla memoria, è in continua evoluzione e governa il quadro costantemente. La macchina da presa sviluppa un vero e proprio patto con il protagonista, e tale unione può essere “tradita” esclusivamente dallo sguardo in macchina, nei momenti in cui, e sono tanti, Mussolini racconta, da vero storyteller, le sue mosse. Qui apriamo una parentesi storica: sia nel fascismo, espressione politica e contenitore ideologico che porterà alla dittatura, sia nel mussolinismo, di fatto il potere gestito dal Dux a sua immagine e somiglianza, ogni scelta strategica è gestita in velocità, senza strutture o basi, con mero opportunismo. La serie metaforizza visivamente questo elemento fattivo del personaggio, prendiamo ad esempio quando, nel primo episodio, troviamo un campo-controcampo con Cesare Rossi (Cesarino), l’anima meramente politica della serie che si “contende” con Margherita Sarfatti il ruolo principe di adiuvante, che viene quasi investito da uno scatto della mano di un Mussolini farneticante. Con questo gesto il nostro aumenta il volume delle sue parole, sta spiegando infatti come il Fascismo passerà dall’essere rivoluzione permanente a numeri in Parlamento, puntini di un emiciclo che sarà sempre più nero.

Gesto e immagine condizionano Mussolini, un novello Ernesto Rossi non più sul palcoscenico ma in quadro, e questa coppia di significazione si amalgama costantemente allo spazio, al contesto, al mondo circostante. Pensiamo ai primi episodi, prima della Marcia su Roma, in cui la messinscena ci presenta da un lato una Milano buia, sporca e pericolosa, con le osterie sudice e i palazzi pericolanti, in cui il protagonista si muove, tra impalcature in legno che ricordano le iperboli visive dei quadri di Escher, e dall’altro la Milano bene, quella della Sarfatti, che richiama i quadri di Sironi, di Balla, con le forme futuriste e le vampe, vampe, vampe di Marinetti. Come le impalcature, nella costruzione di Wright, segnalano il contorto gioco di potere e il tradimento del socialismo da parte di Mussolini, così le pareti bianconere della casa di Margherita Sarfatti forniscono ordine, disciplina alle azioni del figlio del fabbro. La Sarfatti sarà infatti, storicamente, il secondo nucleo-umano che Mussolini vampirizzerà, dopo la socialista Angelica Balabanoff, per entrare in società, nei salotti e impastare al meglio la sua precaria ideologia.

Dopo circa tre, quattro episodi, contando sulla fidelizzazione del pubblico, ecco che la serie rallenta i propri passi e, sulla scia del plot Matteotti, che sarà centrale negli ultimi passaggi seriali, ci propone il vero volto del mussolinismo. Lentamente, colei che ha portato il protagonista a dominare prima il partito e poi lo Stato, la Sarfatti, inizia a diradare le pose e anche Rossi riduce la presa sull’immagine. È il momento in cui Mussolini si avvicina al mondo borghese, in cui media tra la violenza ardita sfruttata a piene mani e il Parlamento, i giochi di potere. Egli vuole apparire come il nuovo moderatore di equilibri e, nel mentre, cerca di lasciarsi alle spalle l’aura da parvenu, plastificata a livello di sceneggiatura dal personaggio di Donna Rachele. Il passato e le origini, il mondo contadino, lo soffocano come Ilda Dalser, la giovane conosciuta quando ventenne viveva a Trento e con la quale ebbe un figlio, Benito Albino, che dovrà riconoscere. La Dalser verrà rinchiusa e considerata “nevrastenica”, e questo la serie ce lo racconta mentre Albino, storicamente, avrà una breve carriera come marinaio e morirà anche lui in manicomio in circostanze mai chiarite. In questa fase centrale lo spazio è governato dalla Sala del Mappamondo, dal rapporto del protagonista con il suo maggiordomo Quinto Navarra e dai dubbi che affastellano i suoi pensieri. Questo cambiamento, a livello di linguaggio, viene segnalato dai cambi cromatici, al bianconero e al nero dei quartieri poveri di Milano dei primi episodi ecco che l’effetto seppia inizia ad essere predominante e anche il montaggio sincopato lascia il posto ad un andamento maggiormente lineare, un focus sul continuo equilibrio tra Stato e Partito che il protagonista dovrà gestire sino al termine della serie con quel mormorio da foresta, la sua voce, che si fa sempre più aspra e contenuta. Un elemento fattivo e simbolico allo stesso tempo diventano le mosche, che continuamente disturbano, nella sala del Mappamondo, le attività del futuro dittatore e figurano come presagio nefasto.

Un linguaggio stratificato, una regia che si ciba di un occhio da cartolina epico, pensiamo alle influenze che David Lean, il suo cinema da documento storico, ha avuto nei confronti di Wright e il recupero dell’umorismo nero, del montaggio serrato, soprattutto nelle scene di violenza degli Arditi e delle camicie nere, tipico delle pellicole di Guy Ritchie.

M. Il figlio del secolo, considerando la media dei prodotti italiani, è una serie di qualità, un lungo racconto dal respiro internazionale con attori bravi, talentuosi, che fanno emergere la passione per la recitazione, che testimoniano in quadro il lavoro, il sacrificio nel portare in scena un personaggio, nel distillare l’arte recitativa. Le tecniche di ripresa e la sceneggiatura reggono bene dall’inizio alla fine, di fatto l’attenzione non cala mai e anche il rischio “identificazione” viene scongiurato egregiamente mediante l’umorismo e lo sguardo in macchina spezzante il flusso narrativo.

Vedendo la serie possiamo realmente comprendere l’enigma Mussolini? Possiamo capire il motivo per cui, ad un certo momento della nostra storia, l’Italia si è data al figlio del fabbro? Su questa linea l’opera di Wright, Bises, Serino e Scurati, non riesce ad andare in profondità mostrando alcuni passaggi chiave senza approfondirli. Su tutti risultano poco chiari, o semplicemente votati più all’intrattenimento che alla comprensione, i finanziamenti del mondo industriale alle prime fasi del fascismo e la tattica, potremmo dire l’abilità politica, che Mussolini ebbe nelle fasi concitate prima della Marcia su Roma. La serie tende a mostrarci un protagonista arruffone, confuso e in preda agli eventi non analizzando i tanti quadri istituzionali, servizi e apparati che spinsero affinchè il tutto avesse quell’epilogo. Anche sul versante della maschera, paradossalmente la bravura dell’attore Marinelli, che lo interpreta, non riesce a donarci la vera natura di ciò che fu l’immagine mussoliniana, un nucleo proteiforme che andrà ad inquinare, violentare le coscienze italiane. Sui personaggi infine ci saremmo aspettati maggiore rigore nel “raccontare” Gabriele D’Annunzio e il rapporto stratificato tra due epoche diverse, l’Ottocento del Vate e il Novecento di Mussolini, mentre il memoriale di Cesare Rossi e la sua parabola avrebbero meritato uno spazio analitico maggiore.

Plebeo era e pareva volesse restare, ma senza amore per le plebi. Negli operai ai quali parlava non vedeva dei fratelli, ma una forza, un mezzo del quale potrebbe servirsi per rovesciare il mondo. Le parole di Pietro Nenni, nell’analizzare il Mussolini socialista, ci vengono incontro e ci fanno capire come il nostro fosse tutto e il contrario di tutto. Non resta che attendere l’eventuale seconda stagione e scoprire un nuovo capitolo della parabola del figlio del fabbro.